CXVIII. – La ferme du père Guillaume dans

l'Orléanais. – Les ruines de la guerre.

Les maux de la guerre ne finissent point avec elle :

que de ruines elle laisse à sa suite quand elle a passé quelque

part !

Quelques heures après

être partis de Paris, et après avoir traversé Chartres, nos

voyageurs descendaient du chemin de fer. Ils laissèrent dans la petite

gare leurs caisses de voyage ; puis, munis seulement d'un paquet

léger et d'un bâton, ils suivirent à pied la route qui

menait à la ferme de la Grand'Lande, située dans la partie la plus

montueuse de l'Orléanais.

Ils marchèrent assez longtemps le long d'une jolie

chaîne de collines au pied desquelles serpentait la rivière. Ils

suivaient un sentier étroit, déjà ombragé par les

feuilles naissantes des arbres ; au-dessus d'eux les oiseaux chantaient

dans les branches, fêtant le prochain retour du printemps. Julien, plus

gai encore que les pinsons qui gazouillaient autour de lui, sautait de joie en

marchant : – Oh ! disait-il, quel bonheur ! Nous allons

donc être tous réunis, et puis nous allons vivre aux

champs !...

André partageait en lui-même la joie de

Julien ; l'oncle Frantz se sentait aussi tout heureux à la

pensée de revoir son vieil ami le pilote Guillaume et de s'installer

auprès de lui avec ses deux enfants d'adoption.

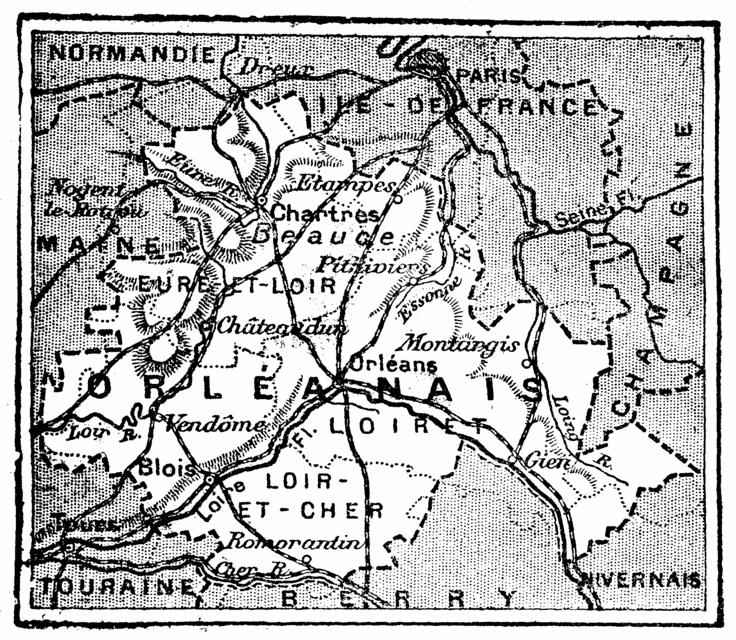

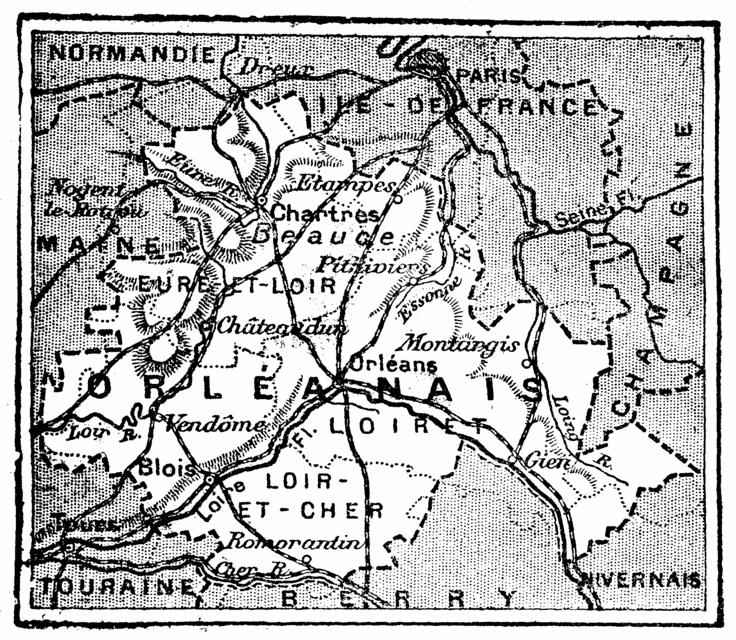

CARTE DE L'ORLÉANAIS. – C'est dans

l'Orléanais que se trouvent les plaines fertiles de la Beauce,

surnommées les greniers de Paris. Par malheur, vers le sud,

l'Orléanais renferme des plaines stériles et marécageuses.

La ville la plus importante est Orléans (66 700 hab.). Viennent

ensuite Chartres (23 000 hab.), qui fait un grand commerce de

blé ; Blois (23 500 hab.), sur la Loire, célèbre

par son ancien château et ses souvenirs historiques ; Vendôme,

sur le Loir, Châteaudun est célèbre par sa défense

héroïque contre les armées allemandes.

Ils

marchaient depuis une bonne demi-heure et n'avaient encore rencontré

personne à qui s'informer du chemin ; ils craignirent de

s'être égarés. Afin d'apercevoir mieux le pays, ils

montèrent sur un talus, et Julien distingua, à deux cents pas de

là, derrière une haie, trois petites filles accroupies par terre,

un couteau à la main, en train de cueillir de la salade sauvage. Il les

appela pour qu'elles leur indiquassent le chemin. Sa voix fut plusieurs fois

répétée par un bel écho de la colline ;

malgré cela, les trois petites filles étaient si occupées

à leur besogne qu'elles n'y firent point attention.

– Mon oncle, dit alors Julien, je vais descendre la

colline et courir près d'elles pour leur demander le chemin.

L'enfant courut en avant et s'approchant des trois petites,

qui avaient levé la tête en l'entendant crier :

– Est-ce que la ferme de la Grand'Lande est loin

d'ici ? leur demanda-t-il.

– Oh ! non, répondit l'aînée,

dans cinq minutes on est chez nous.

– Chez vous, reprit Julien en regardant les trois

enfants de tous ses yeux ; mais alors vous êtes donc les petites

filles de M. Guillaume ?

– Mais oui, répondirent-elles à la

fois.

– Et nous, s'écria le petit garçon tout

joyeux, nous sommes ses amis et nous venons le voie. Peut-être bien vous

a-t-il parlé de nous déjà : je m'appelle Julien

Volden, moi, et je sais votre nom à toutes les trois : tenez, vous

qui êtes grande comme moi, vous vous appelez Adèle, dit Julien en

désignant l'aînée des petites, vos deux soeurs, Marie et

Louise, sont jumelles, elles ont cinq ans.

LA FERME RAVAGÉE PAR LA GUERRE. – La guerre

est toujours un grand malheur pour les peuples, que qu'en soit le

résultat, et les vainqueurs souvent n'y perdent pas moins que les

vaincus. La où les batailles se livrent, les campagnes sont

dévastées : la vie entière dans tout le pays est

suspendue, le commerce est arrêté et ne reprend ensuite qu'avec

peine. Néanmoins, quand la Patrie est attaquée, c'est à ses

enfants de se lever courageusement pour la défendre ; ils doivent

sacrifier sans hésiter leurs biens et leur vie.

La petite Marie se mit à

sourire : – Notre père nous a parlé de vous aussi,

Julien, dit-elle ; il vous aime beaucoup.

Et les trois enfants regardèrent Julien avec

intérêt, comme si la connaissance était désormais

complète entre eux.

Julien, enchanté, reprit aussitôt :

– Vous devez être bien contentes à présent d'avoir une

ferme et de vivre aux champs ? Moi, j'aime les champs comme tout,

savez-vous ? Et les vaches, et les chevaux, et toutes les bêtes

d'abord !

Le visage des petites filles s'était assombri.

L'aînée poussa un gros soupir et ne répondit rien. La jeune,

Marie, plus expansive que ses soeurs, s'écria tristement :

– Oh ! Julien, nous avons beaucoup de peine, au

contraire. Il y a sur la ferme des charges trop dures, à ce que dit

papa ; et puis, pendant la guerre, les bâtiments ont

été à moitié détruits ; rien n'est

ensemencé. Alors papa dit : « Il vaut mieux que je m'en

retourne sur mer ! » et maman pleure.

L'enfant, qui avait exposé la situation tout d'une

haleine, s'arrêta d'un air découragé.

La petite figure de Julien s'attrista à son tour. En

ce moment, l'oncle Frantz et André arrivèrent, et on se dirigea

vers la ferme.

Chemin faisant, chacun observait la campagne, en

réfléchissant aux paroles désolées de la

petite.

Bientôt on vit se dessiner au pied de la colline,

derrière quelques noyers mutilés, les bâtiments de la

ferme.

– Hélas ! s'écria Julien en

joignant les mains avec tristesse, pauvre maison ! elle est presque

démolie : il y a des places où il ne reste plus que les

quatre murs tout noirs avec des trous de boulets. Je vois qu'on s'est battu ici

comme chez nous : il me semble que je reviens à Phalsbourg.

Et, tout en marchant, Julien réfléchissait aux

malheurs sans nombre que la guerre entraîne après elle partout

où elle passe.